Quienes han llegado en bus interurbano a Valdivia han notado que desde hace algunas semanas una detallada maqueta de la comuna, instalada en el rodoviario local, da la bienvenida con información sobre dónde avistar algunas especies de hongos en la ciudad del Calle Calle. Ese fue el primer hito que las y los organizadores de FungiFest instalaron para celebrar sus diez años este 2025.

Luego, el pasado 30 de abril, se inauguró la exposición gráfica del festival, con los afiches y temáticas de estos diez años. Esta se puede visitar hasta el 15 de mayo en la Galería Réplica, en plena Isla Teja. Asimismo, el sábado pasado y este viernes se realizaron actividades para las infancias relacionadas al reino fungi.

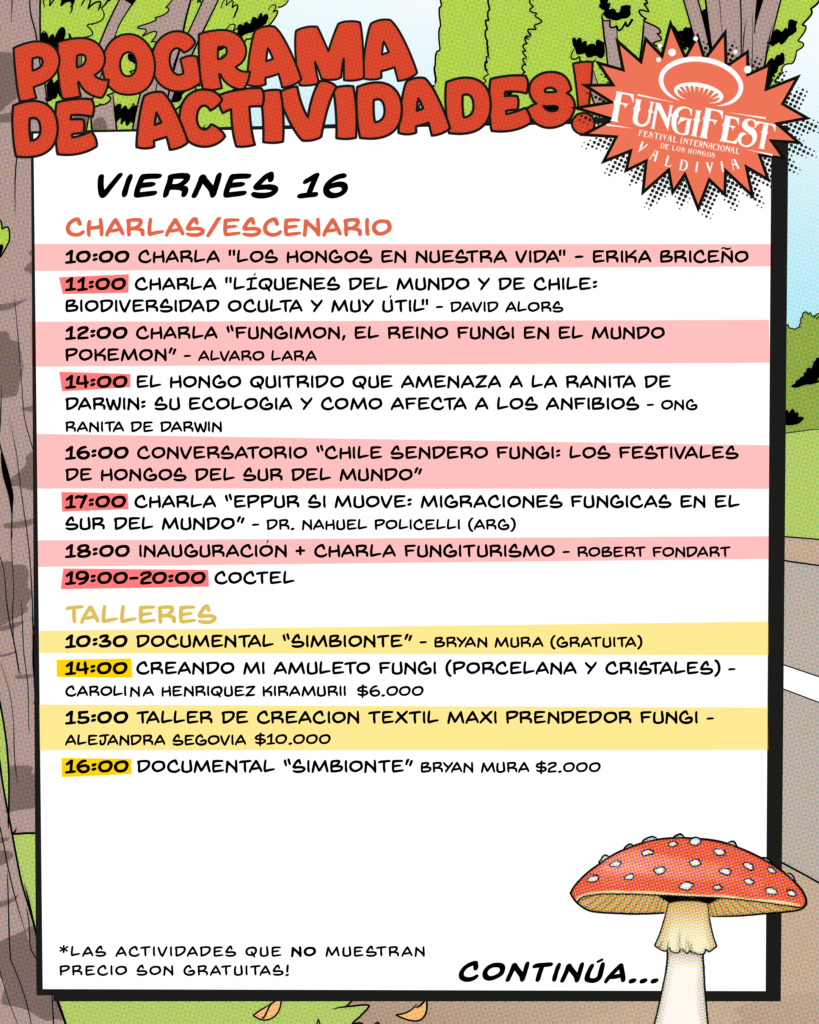

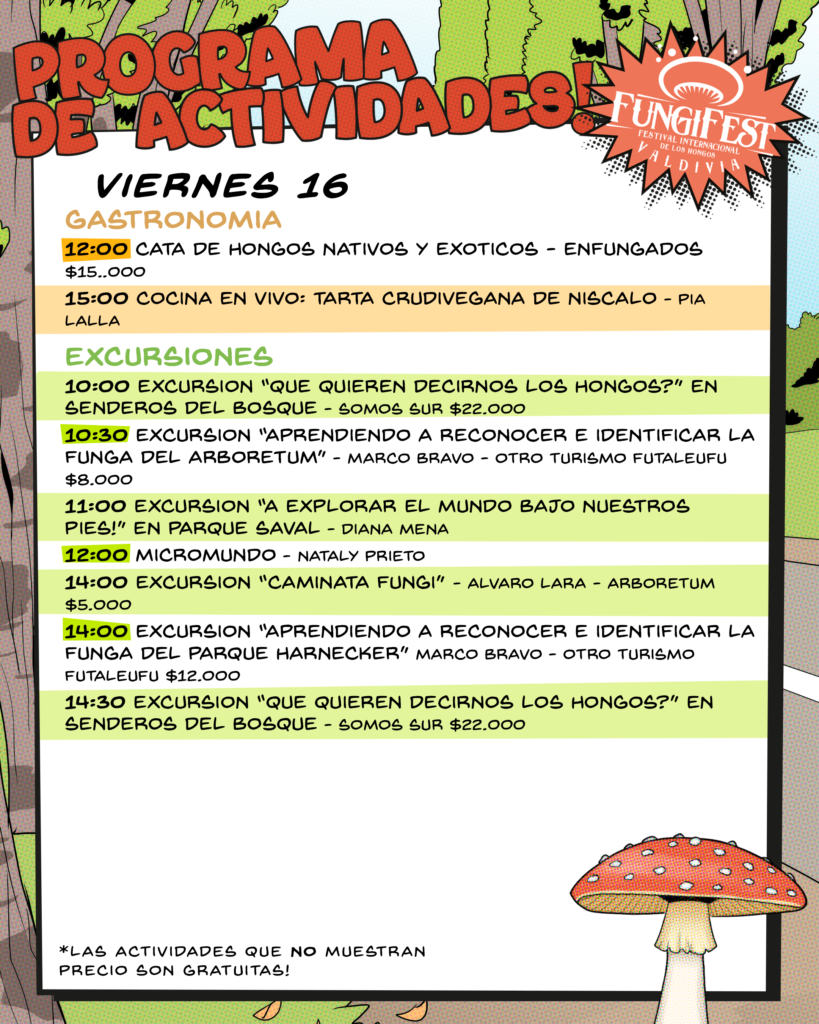

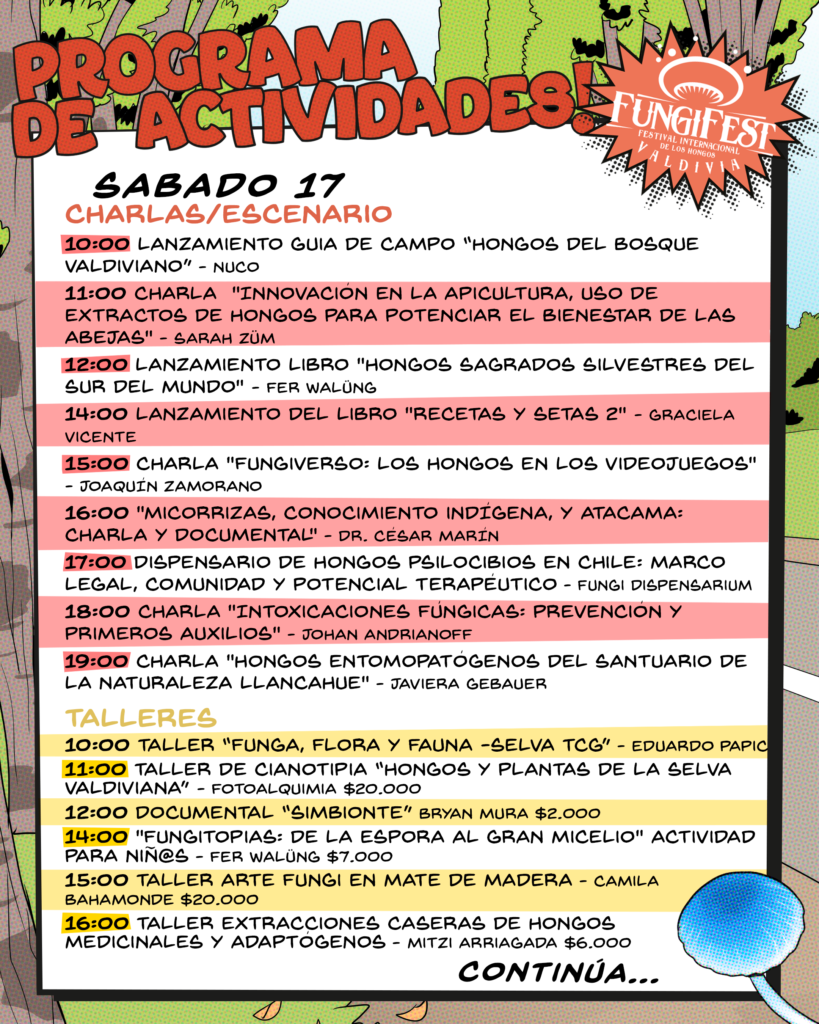

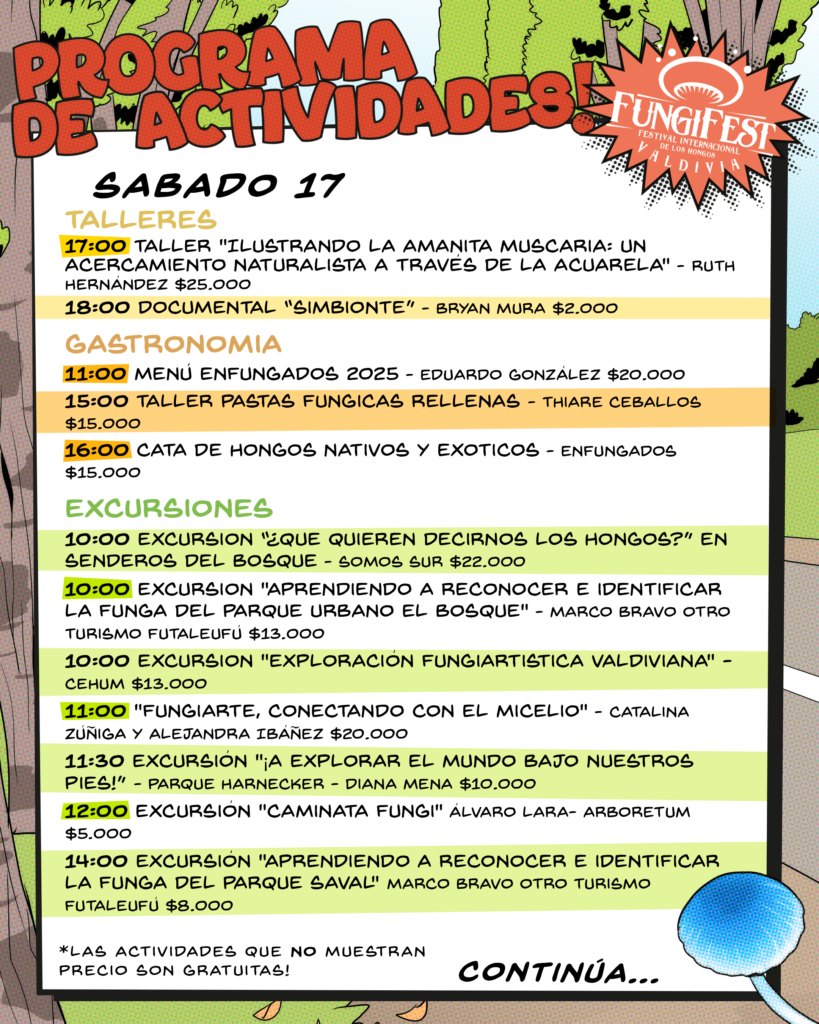

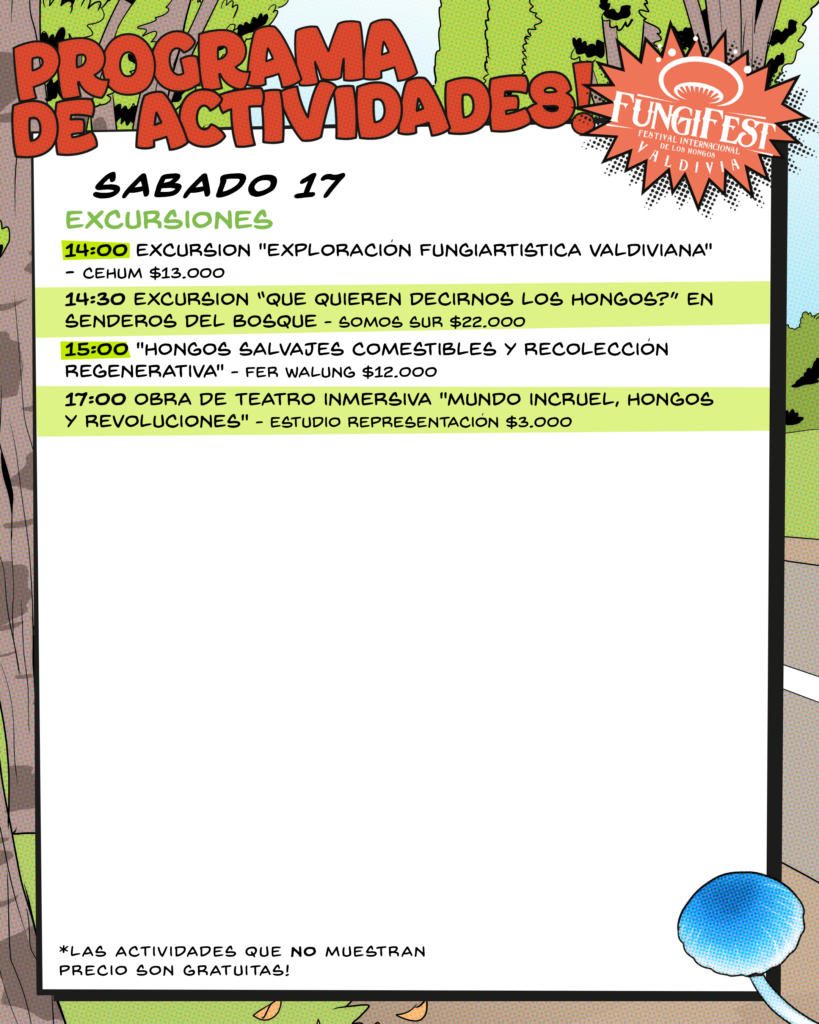

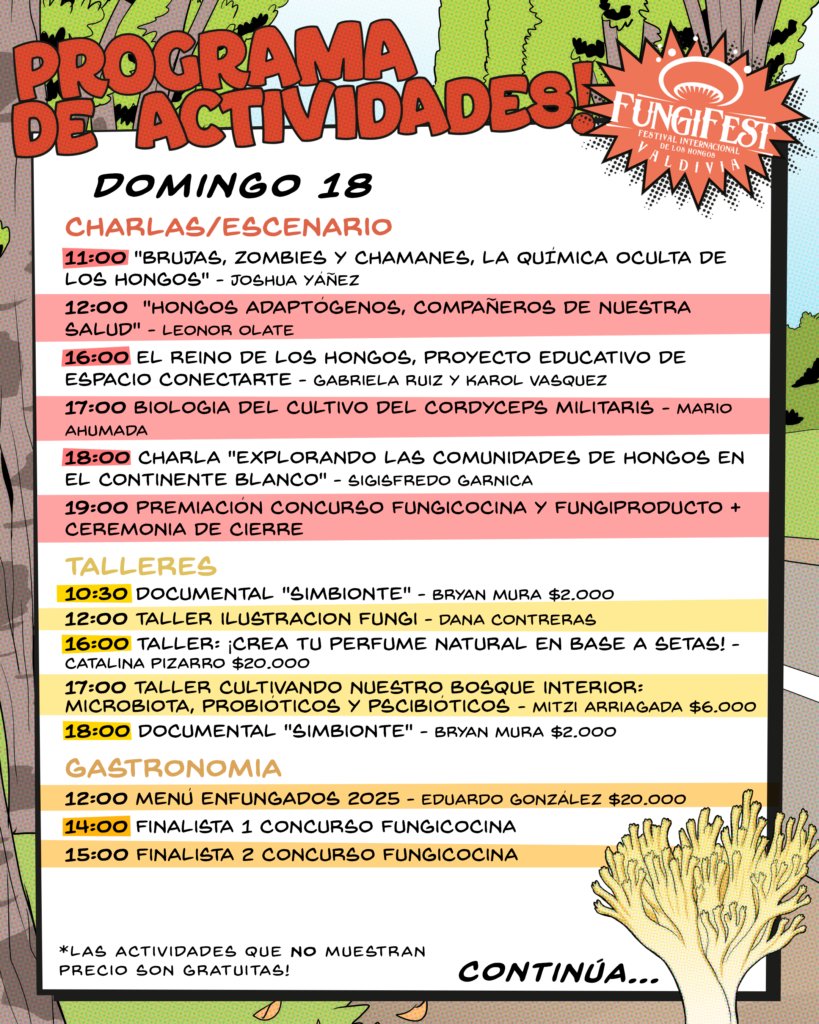

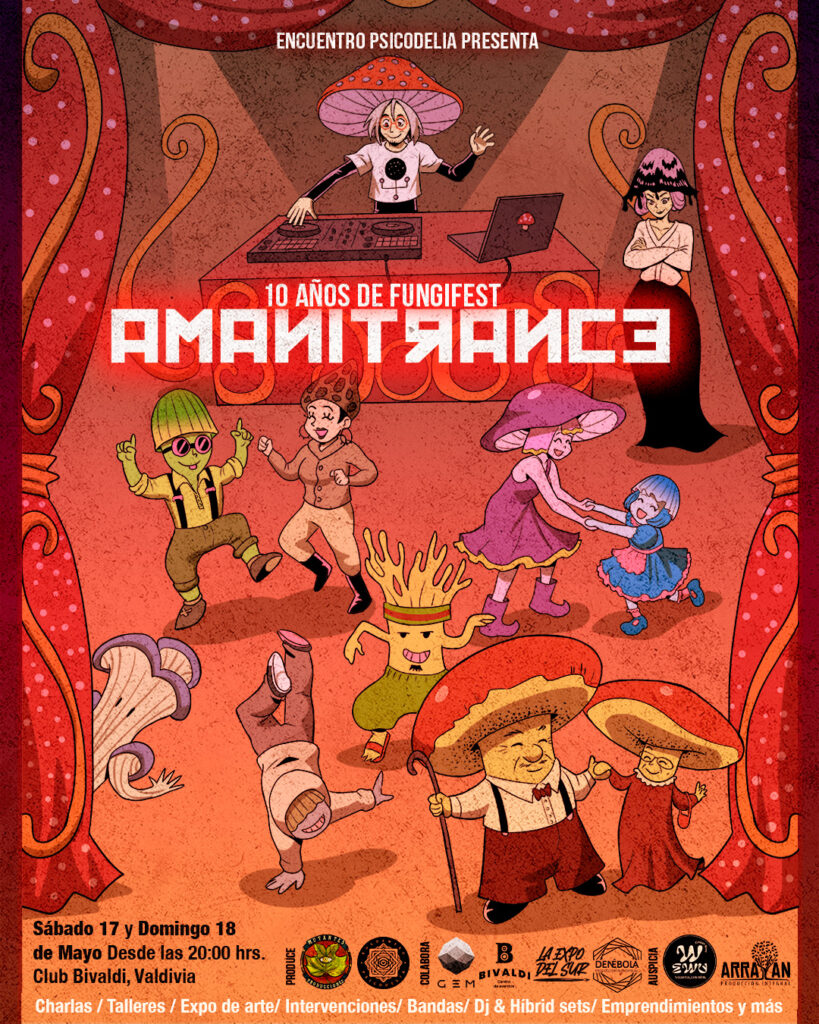

Todo esto es solamente la antesala de lo que sucederá el próximo viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de mayo en Valdivia. Esos días se celebrará la décima versión de FungiFest, la que contará con más de setenta actividades entre charlas, talleres, excursiones, gastronomía y otras.

Este 2025, la cara visible de Fungifest será Muskariovski, un Amanita muscaria del hemisferio norte. El personaje es un fungiturista curioso y fanático de los cómics, que ha llegado a Valdivia buscando al Capitán Galáctico. Este último está inspirado en el hongo Amanita Galáctica. La narrativa visual, expuesta en las redes sociales del evento, da cuenta de la interacción entre los personajes históricos de FungiFest.

No todos los días se cumplen diez años

Robert Muñoz, uno de los fundadores de FungiFest, comentó con El Sureño algunos pormenores de la historia y de la versión 2025 del evento. «No todos los días se cumplen diez años. Fue muy intuitivo cuando partimos, no teníamos idea de mucho de lo que iba a pasar. Solamente lo hicimos de forma muy apasionada por el tema. Logramos generar un crecimiento importante y mucho interés desde distintas áreas del tema Fungi», resumió.

Estos diez años han sido de constante aprendizaje y evolución dentro y fuera de la organización de FungiFest. Lo que partió como una feria de arte y diseño conectada con la divulgación, se ha transformado en un evento que involucra a toda una ciudad. «Los Fungi ya son un tema importante en todas las facetas sociales y ahora el otoño lo vemos con otros ojos. Hemos logrado romper con este paradigma cultural de que en realidad todo pasaba en verano. Ahora empezaron a pasar cosas en otoño también, sobre todo en el sur de Chile. Por eso lo estamos celebrando en grande», remarcó Muñoz.

Esta versión de FungiFest 2025 tiene financiamiento del Ministerio de las Culturas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional de Los Ríos 2025. «FungiFest es el evento que logró posicionar el tema Fungi no solamente a nivel regional, sino que nacional e internacional. Es el evento fungi más grande de Chile y posiblemente uno de los más grandes también de Sudamérica. Hemos hecho un aporte enorme para mejorar la cifra en torno al turismo en otras fechas que no son el verano. También hemos logrado hacer que la gente pueda observar su entorno y que se interesen en los hongos», agregó el científico y divulgador.

Futuro

Las actividades enmarcadas en los tres días de FungiFest 2025 no serán las últimas del año. Posteriormente habrá un conversatorio sobre consumo responsable de hongos desde el punto de vista de la recolección sostenible. En el Cecrea Los Ríos habrá presentaciçon de cuentacuentos, en la Universidad Santo Tomás una charla sobre intoxicaciones fúngicas, en la exfábrica Barrios Bajos un taller de biomateriales y cultivo de hongos ostras y en el Cesfam Angachilla un conversatorio con adultos mayores sobre recolección ancestral de hongos silvestres comestibles.

La idea de los organizadores es a futuro seguir haciendo el FungiFest y generar redes con otros festivales de Chile y del mundo. «Queremos seguir aportando con nuestro trabajo a mejorar todos los aspectos relacionados con el fungiturismo. También queremos profesionalizarlo y poner en valor todo lo que tenemos, pero también protegerlo. Es importante hablar de educación, siempre está ligado a hablar de conservación. Deseamos tener mejores fuentes de financiamiento, ya que el evento todos los años necesita apoyo. Está creciendo cerca de un 25% al año, no ha parado de crecer desde que partió», precisó Muñoz.

Los tres días de festival se realizarán en el Centro de Ferias del Parque Saval de Valdivia entre las 10 y las 20 horas. La entrada al parque tiene un costo de $500 por persona (niños y adultos mayores pagan $100) y $500 por vehículo. El festival tiene un costo de $2.000 diarios o un pase para los tres días por $5.000, entradas que se pueden adquirir por PortalTickets. Eso sí, niñ@s, estudiantes, adult@s mayores y personas con discapacidad no pagan entrada.

Revisa el programa de actividades diario de FungiFest 2025: